Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 15 февраля

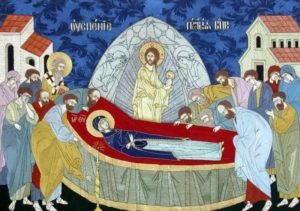

По закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.

По закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.

В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29 — 32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 35).

В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь Фануилова , «которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 37 — 38).

До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета — праведный Симеон и Анна пророчица удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже встретились Божество и человечество.

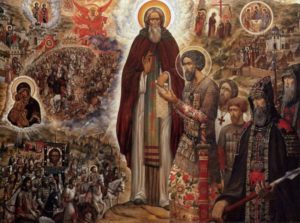

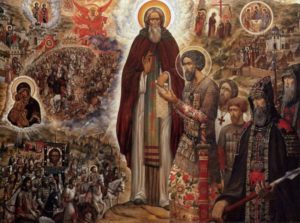

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, 7 февраля

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7 февраля (25 января), в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды; в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы. Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7 февраля (25 января), в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды; в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы. Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершается память святых, дата смерти которых неизвестна.

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за веру в ХХ веке – святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, избрание которого произошло в Храме Христа Спасителя (1925); святые царственные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918); священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномученик митрополит Серафим (Чичагов) (1937); ключарь Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918) и целый сонм святых явленных и неявленных.

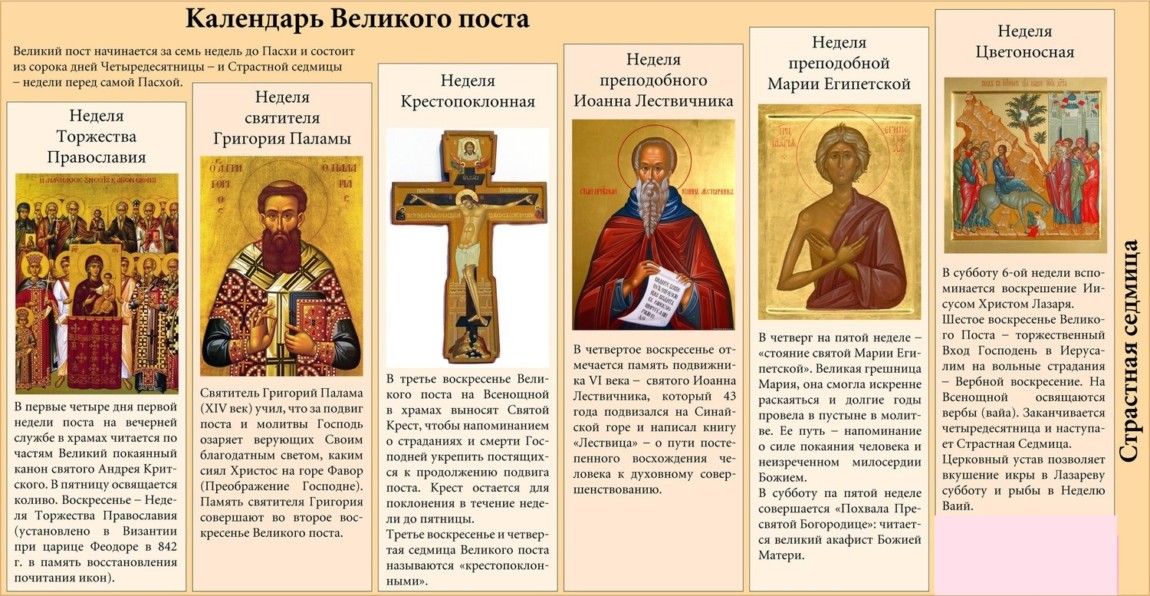

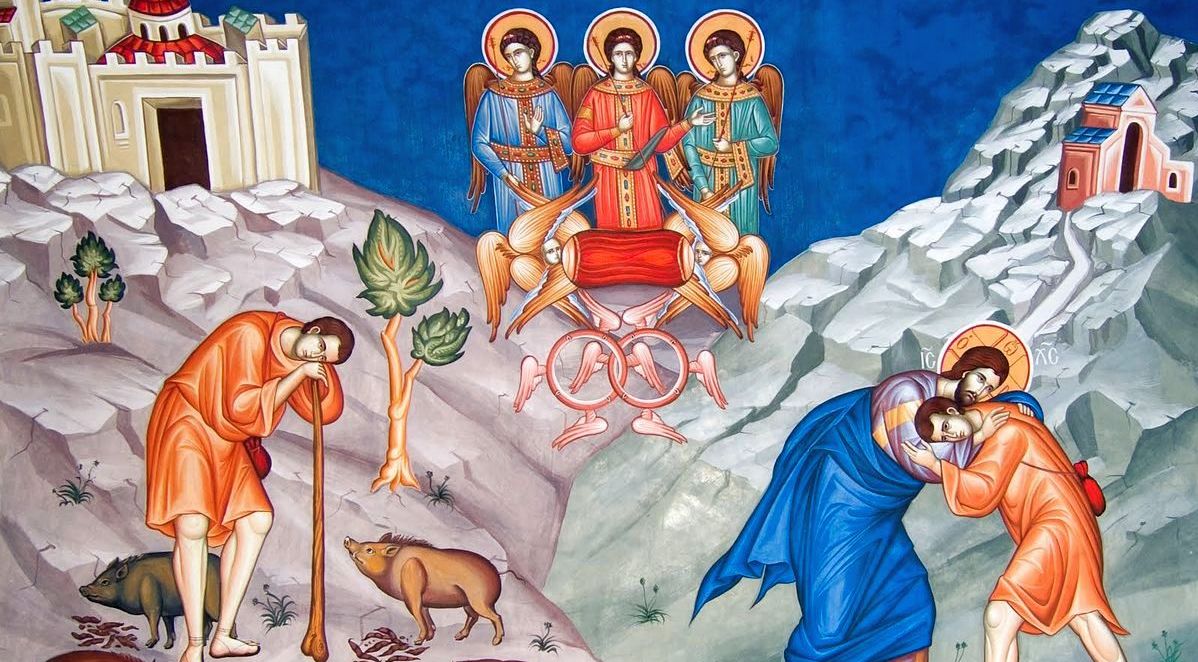

ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Великий пост предваряют четыре подготовительные Недели:

Великий пост предваряют четыре подготовительные Недели:

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. ПОСТА В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ НЕТ.

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.

НЕДЕЛЯ МЯСОПОСТНАЯ, о страшном суде (последний день вкушения мяса).

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ, сырная, (масленица), СПЛОШНАЯ. Из трапезы исключается мясо, разрешается вкушение молочных продуктов, сыра, яиц, рыбы. С вечера вторника начинается чтение покаянной молитвы Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…»

ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Заговенье на Великий пост — последний день когда вкушаются скоромные продукты — молоко,сыр,яйца, рыба.

18 марта — НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА.

5 мая — ПАСХА ХРИСТОВА. Помоги нам всем Господи дожить до этого дня, подготовиться и с радостью встретить светлое Христово Воскресение!

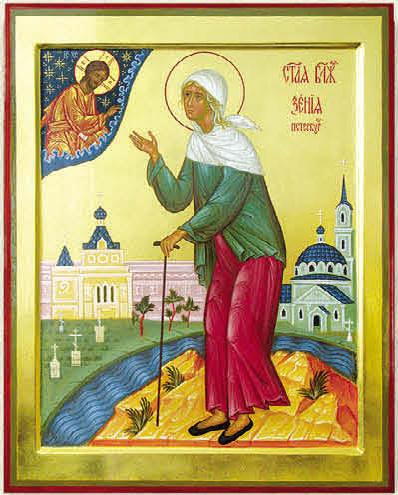

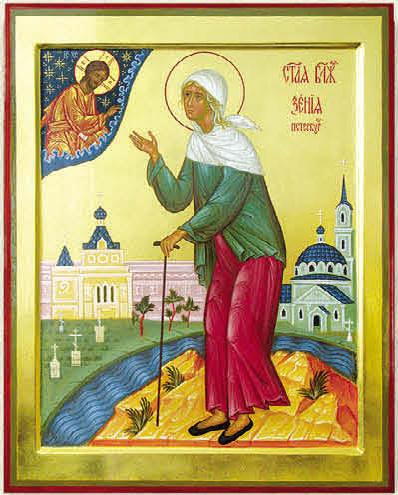

Блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая, 6 февраля

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. О родителях ее, о детских и отроческих годах ничего не известно. Знаем мы, что отца блаженной звали Григорием.

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. О родителях ее, о детских и отроческих годах ничего не известно. Знаем мы, что отца блаженной звали Григорием.

По достижении совершеннолетия Ксения вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании полковника. Но недолго суждено было молодой чете наслаждаться семейным счастьем: двадцати шести лет от роду Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно.

Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел принести покаяние. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение прегрешений раба Божиего Андрея.

Познав через смерть любимого мужа всю непостоянность и призрачность земного счастья, Ксения всем сердцем устремилась к Богу и только у Него искала покровительства и утешения.

Земные, скоропреходящие блага перестали иметь для нее какую-либо цену. У Ксении был дом, но она передала его одной знакомой с условием давать в нем приют беднякам. Сама же, не имея пристанища, скиталась среди бедняков Петербурга, а по ночам уходила в поле, где проводила время в горячей молитве.

Когда на Смоленском кладбище начали строить церковь, Ксения после наступления темноты тайно носила кирпичи на верх постройки, чем помогала каменщикам возводить стены храма.

Некоторые из родных Ксении хотели устроить ее у себя и снабдить всем необходимым для жизни, но блаженная отвечала им: «Мне ничего не надо». Она была рада своей нищете и, приходя куда-нибудь, порой замечала: «Вся я тут». Когда одежда ее покойного мужа истлела, Ксения оделась в самую бедную одежду, а на ноги надела рваную обувь без чулок. Теплого платья она не носила, а заставляла свое тело страдать от стужи.

Чувствуя величие духа блаженной Ксении, петербургские жители любили ее, потому что она презрела земное ради Царства Небесного. Если Ксения входила в чей-то дом, это считалось хорошим признаком. Матери радовались, если она поцелует ребенка. Извозчики просили у блаженной позволения немного провезти ее, так как после этого выручка была обеспечена на целый день. Торговцы на базарах старались дать ей калач или какую-нибудь еду. И если блаженная Ксения брала что-либо из предложенного, то весь товар продавца быстро раскупался.

Блаженная Ксения скончалась в конце XVIII века, но предание не сохранило ни года, ни дня ее кончины. Ее погребли на Смоленском кладбище, где она помогала строить церковь. Паломничество на ее могилу началось в скором времени после кончины. Блаженная Ксения часто являлась в видениях людям, находящимся в трудных обстоятельствах, предупреждала об опасностях и спасала от бедствий.

Преподобный Антоний Великий, 30 января

Преподобный Антоний Великий жил в 3-4 веке. Родители его были люди богатые, благородные и притом благочестивые. Они и воспитали сына в страхе Божием. Юноша любил читать Слово Божие и старался прилагать его к жизни. В 20 лет он лишился родителей. Устроив свою сестру, сам он пожелал удалиться из мира. Услышав в храме слова Христовы:

Преподобный Антоний Великий жил в 3-4 веке. Родители его были люди богатые, благородные и притом благочестивые. Они и воспитали сына в страхе Божием. Юноша любил читать Слово Божие и старался прилагать его к жизни. В 20 лет он лишился родителей. Устроив свою сестру, сам он пожелал удалиться из мира. Услышав в храме слова Христовы:

«Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и следуй за Мною» (Мф. 19, 21), св. Антоний принял их за призыв Божий, продал свое имение, раздал нищим и поселился в пустыне близ одного старца.

Ища совершенного уединения, он переплыл реку Нил и поселился в пещере. Здесь предался богомыслию, молитве, посту и труду. Тяжела была жизнь молодого пустынника. Ему приходилось терпеть и холод и зной и при этом еще разные искушения от диавола. Диавол всячески старался выжить св. Антония из пустыни: являлся ему в виде львов, волков, змей и скорпионов, которые рвались в его пещеру. Святой молитвой и крестным знамением отражал козни злого духа.

─ Господи, научи меня, как спастись; меня смущают помыслы! — восклицал Антоний к Богу и увидел перед собой человека, который работал, а потом молился. Это был ангел, посланный Богом для указания Антонию средства к спасению.

Через 20 лет подвигов святой Антоний достиг наконец светлого и спокойного состояния духа, и тогда Господу было угодно явить праведника людям для их спасения. Узнав о святом, многие приходили к нему: одни для наставления, а другие для жительства под его руководством. Таким образом явилось в пустыне много иноческих обителей и скитов, и Антоний был руководителем иноков, живших в этих обителях и скитах. Св. Антоний 85 лет провел в уединении, и за все это время только два раза оставлял пустыню и являлся в Александрию: один раз для укрепления христиан во время гонения от Максимилиана, в другой раз для противодействия ереси Ария.

В это время он сотворил много чудес.

─ Как ты можешь жить в пустыне без книг — спросил Антония один ученый.

─ Книга моя — природа, которая всегда при мне, — отвечал он.

Святой Антоний писал много писем к разным лицам. Когда наступил конец жизни святого подвижника, он дал наставление своим ученикам и приказал не хоронить его в Египте с суетной честью, а похоронить в пустыне. Скончался он в 356 году, будучи 105 лет.

Равноапостольная Нина, просветительница Грузии, 27 января

Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия.

Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия.

Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. И желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклитианом (284–305 гг.).

В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе.

Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная жизнь благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и приняли Крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана (Мероя), бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископ и священники и построен первый в Иверии храм во имя св. апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство.

Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору там в уединении благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После тридцатипятилетних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января 335 года. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.

С памятью святой Нины связано нахождение хитона Христова. При распятии Спасителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину и после разных событий попал в Грузию.

Святитель Филипп II (Колычев), митрополит Московский и всея Руси, 22 января

Святой Филипп (в миру Феодор) с ранних лет, отличался кротостью и степенностью и чуждался забав. Его кротость и благочестие оставили сильное впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна.

Святой Филипп (в миру Феодор) с ранних лет, отличался кротостью и степенностью и чуждался забав. Его кротость и благочестие оставили сильное впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна.

Один раз в церкви, в воскресный день, сильно подействовали на него слова Спасителя: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф.4:24). Услышав в них свое призвание к иночеству, он тайно от всех, в одежде простолюдина, оставил Москву и направился в Соловецкую обитель. Здесь в течении девяти лет он безропотно нес тяжкие труды послушника, работал, как простой селянин, то на огороде, то в кузнице и пекарне. Наконец, по общему желанию братии, был поставлен в пресвитера и игумена.

В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители в материальном, а больше – в нравственном отношении. Он соединил озера каналами и осушил болотные места для сенокосов, провел дороги в местах прежде непроходимых, завел скотный двор, улучшил соляные варницы, воздвиг два величественных собора – Успенский и Преображенский, и другие храмы, устроил больницу, учредил скиты и пустыни для желающих безмолвия и сам по временам удалялся в одно уединенное место, известное в дореволюционное время под именем Филипповой пустыни. Он написал для братии новый устав, в котором начертал образ трудолюбивой жизни, запрещающий праздность.

Игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании с царем он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами он умолял Иоанна: «Не разлучай меня с моей пустыней; не вручай малой ладье бремени великого». Иоанн был непреклонен и Филипп уступил воле царя, видя в ней Божие избрание.

В первое время святительства Филиппа (1567–1568 гг.) утихли ужасы опричнины, но так было недолго. Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем старался вразумить его, но видя, что убеждения не помогают, решился действовать открыто.

21 марта (1568 г.), в Крестопоклонную Неделю, вдруг в храм входит Иоанн с толпой опричников. Иоанн подошел к святителю со стороны и три раза наклонял свою голову для благословения. Митрополит стоял неподвижно, устремив свой взор на икону Спасителя. Наконец бояре сказали: «Владыка святый! Царь требует твоего благословения». Святитель обернулся к Иоанну, как бы не узнавая его, и сказал: «В этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах царства. Благочестивый, кому поревновал ты, исказив таким образом твое благолепие? С тех пор, как светит солнце на небе, не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу… У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляются доли святых мучеников; о твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж, смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей».

Иоанн кипел гневом, наконец воскликнул: «Филипп! Или нашей державе ты смеешь противиться? Посмотрим, увидим, велика ли твоя крепость». – «Царь благий, – ответил святитель, – напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на земле, подвизаясь за истину, и никакие страдания не заставят меня умолкнуть». Страшно раздраженный, Иоанн вышел из храма.

8 ноября, в праздник Архангела Михаила, святитель в последний раз служил в Успенском соборе; и он так же, как и в день обличения царя Иоанна Грозного, стоял на кафедре. Вдруг отворились церковные двери, вошел боярин Басманов в сопровождении толпы опричников и велел прочесть бумагу, в которой изумленному народу объявляли, что митрополит лишается сана. Тотчас же опричники сорвали со святителя облачение и, одев в оборванную монашескую рясу, вывели его вон из храма, посадили на дровни и с ругательствами повезли в один из московских монастырей. В то же время царь казнил многих родственников Филиппа. Голову одного из них, особенно любимого Филиппом племянника Ивана Борисовича Колычева, Грозный послал святителю.

Год спустя царь со всей дружиной двинулся против Новгорода и Пскова и отправил впереди себя опричника Малюту Скуратова в Отрочь монастырь. Малюта с лицемерным смирением подошел к святителю и просил благословения царю. «Не кощунствуй, – сказал ему святой Филипп, – а делай то, за чем пришел». Малюта бросился на святителя и задушил его. Огласив братии о смерти св. Филиппа, повелел братии монастыря тут же, в его присутствии, захоронить Святителя.

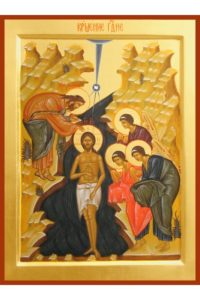

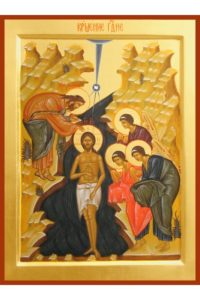

Крещение Господне, 19 января

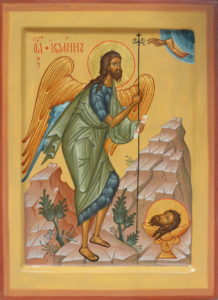

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Мф. 3:14-17). Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствованно, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Крещение Господне — двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявлени — Господский праздник.

Когда празднуется Крещение Господне

Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю).

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника.

Отдание праздника совершается 27 января по новому стилю. Отдание праздника — последний день некоторых важных православных праздников, отмечаемый особым богослужением, более торжественным, чем в обычные дни попразднства.

События Крещения Господня

После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему было тридцать лет. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время крещения отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22).

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики -апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы читаем, что после Крещения Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии среди людей. Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель остался крепок и отринул лукавого (так называют диавола).

Особенности богослужения Крещения Господня

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Главная особенность богоявленского богослужения — это освящение воды. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник -Чином Великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой. И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

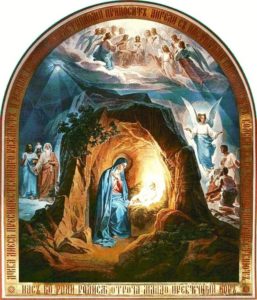

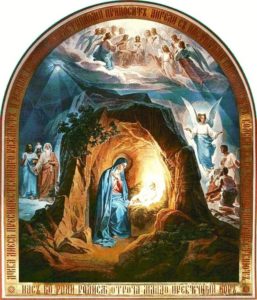

Рождество Христово, 7 января

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина.

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина.

У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства – родился Богочеловек, Спаситель мира.

“Таинство странное вижду и преславное, – с удивлением воспевает Святая Церковь, – Небо – вертеп; Престол Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог” (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, “повит Его и положи в яслех” (Лк. 2).

Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: “Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове”, и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до “рабия зрака”. Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам “звездословцам”, и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого – преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы – “падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принссоша Ему дары: злато и ливан и смирну” ( Мф. 2, 11).

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнеишим и чудесным. “Се благовествую вам, – сказал Ангел вифлеемским пастырям, – радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Вси слышавший дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, яже слышаша и видеша” ( Лк. 2, 10 – 20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о всемирной радости для всех людей, “яко родися Спас”, Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов, благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей.

Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников.

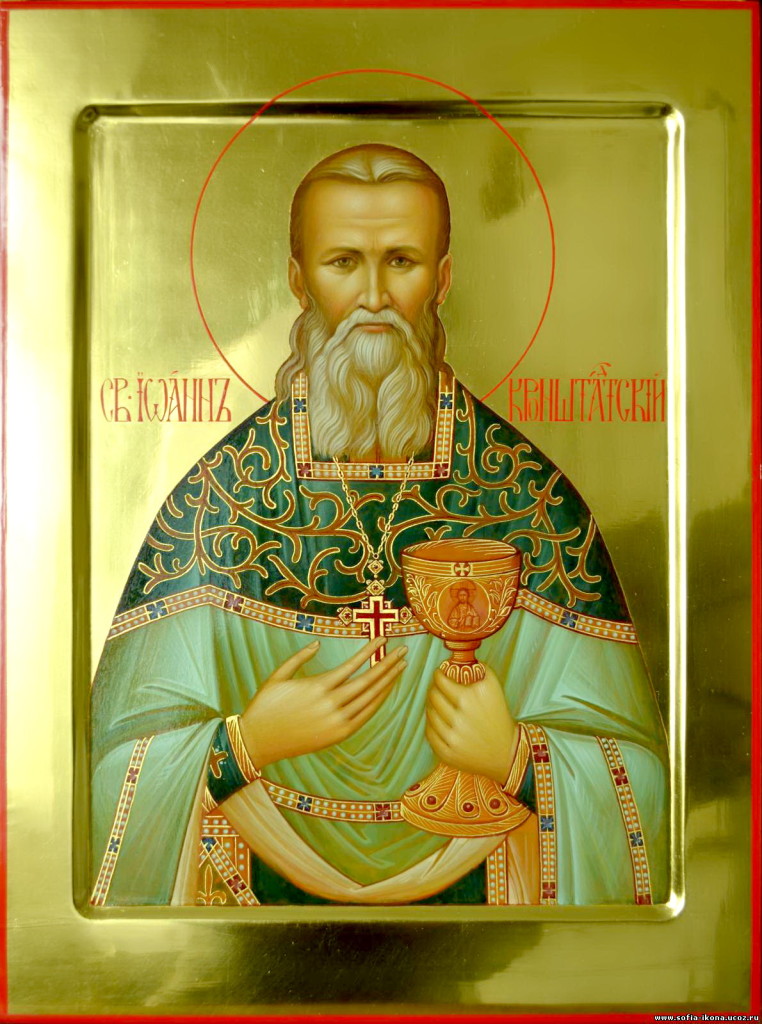

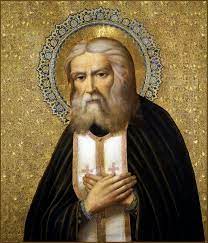

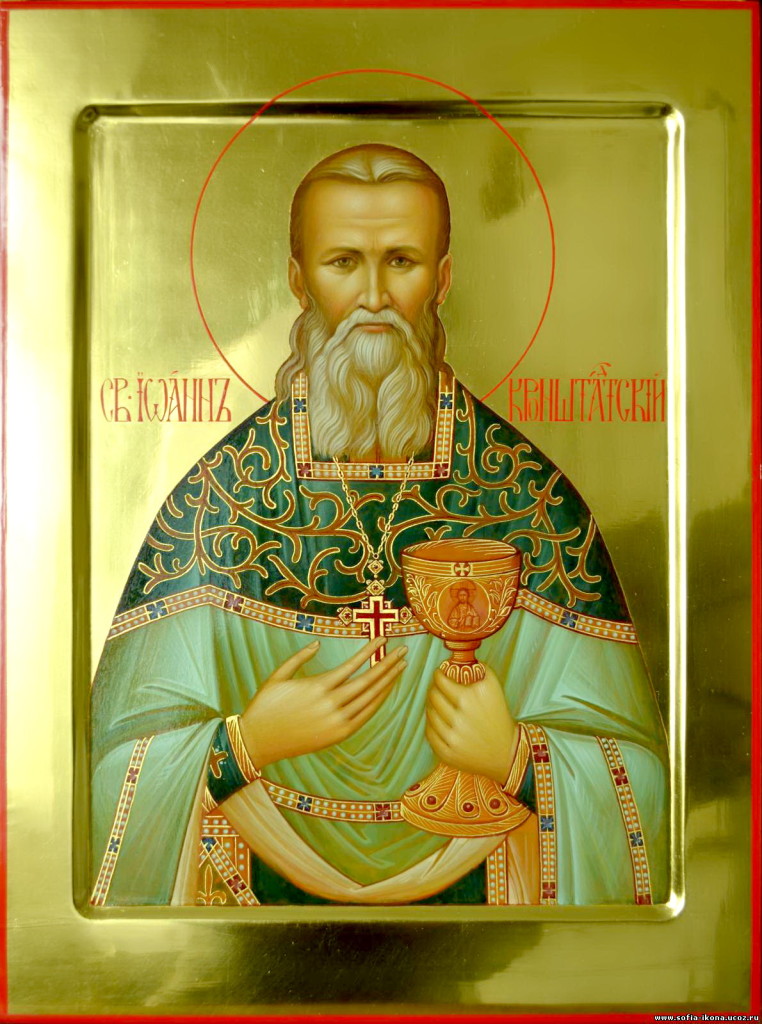

Праведный Иоанн Кронштадтский, пресвитер, 2 января

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 года в семье причетника Илии Михайловича и Феодоры Власиевны Сергиевых в с. Сура Архангельской губернии. Дед и другие предки в роду его отца были священниками на протяжении по крайней мере 350 лет.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 года в семье причетника Илии Михайловича и Феодоры Власиевны Сергиевых в с. Сура Архангельской губернии. Дед и другие предки в роду его отца были священниками на протяжении по крайней мере 350 лет.

Школьные дела у юного Иоанна, слабого здоровьем, шли плохо. Он много молился о даровании ему разума к постижению учения, и Господь услышал его молитву. После приходского училища он окончил Архангельскую Духовную семинарию первым по успеваемости и Санкт-Петербургскую Духовную Академию.

Женился на дочери протоиерея Константина Несвитского Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг девства.

По рукоположении молодой священник был назначен в собор апостола Андрея Первозванного в Кронштадте. Пастырский долг отец Иоанн видел в непрестанной молитве, в духовно-нравственном врачевании людей, облегчении участи нищих, бездомных, сирот. Его благотворительность и бескорыстие были безграничны. «У меня своих денег нет, -говорил отец Иоанн. -Мне жертвуют, и я жертвую…». Им были основаны «Дом трудолюбия» с детской библиотекой, бесплатной начальной школой и мастерскими, попечительства для помощи бедным, ночлежный и странноприимный дома, монастыри и храмы в разных епархиях.

Истинной здравницей скорбящих душ отец Иоанн считал храм Христов, а самым действенным средством исцеления -Божественную литургию. К нему на исповеди, длившиеся иногда по 12часов, приходило до 6 тысяч человек. Отец Иоанн совершал Литургию почти каждый день. Ревность о Боге и людях Божиих стяжала ему дар дерзновенной молитвы и исцеления. Имя отца Иоанна было широко известно: со всей России, из Европы, Индии, Америки ему присылали тысячи писем и телеграмм с просьбами о молитве. Святитель Феофан Затворник ( 1894) писал: «Отец Иоанн Кронштадтский — Божий человек. Молитва его доходит к Богу по великой вере его».

Полное собрание сочинений (изд. до 1917 г.) включает его письма, дневниковые записи («Моя жизнь во Христе»), размышления о пути к Богу, наставления о покаянии, проповеди.

9 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а утром 20 декабря тихо предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им в декабре 1902 года Иоанновского женского монастыря на р. Карповке в Петербурге (ныне монастырь возрожден и с 1992 года является ставропигиальным).

Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский Собором 1990 года. Память празднуется 20 декабря (2 января).

Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, 25 декабря

Святой Спиридон Тримифунтский чудотворец родился примерно в 270 году в кипрском городе Аския. Это было время жестоких гонений на христиан.

Святой Спиридон Тримифунтский чудотворец родился примерно в 270 году в кипрском городе Аския. Это было время жестоких гонений на христиан.

Святой Спиридон родился в семье бедняка, поэтому не получил образования. Однако по природе своей был скромен, добр, обаятелен и мудр, за что его очень любили окружающие. Он рано женился. У него с женой родилась дочь Ирина, которую святой Спиридон сам же крестил и воспитывал в христианской вере. Когда его любимая супруга скончалась, святой Спиридон отдал дочь на воспитание церковной общине и принял монашеский постриг.

Мудрость, природный такт, смирение и подвижничество прославили святого Спиридона среди жителей Тримифунта. Он также известен чудесами исцеления и сугубой молитвы по просьбам верующих. Поэтому, когда скончался местный епископ, святой Спиридон при всеобщем одобрении был поставлен на его место.

Будучи епископом, святой Спиридон был примером добродетели, сердечной чистоты и скромности. Он был щедрым благотворителем и никогда не отказывал в помощи тому, кто к нему обращался. А если человек просил денег, Спиридон говорил: «вернешь, когда сможешь». Говорят, что один крестьянин попросил у святого зерна. Тот ответил ему, мол, возьми в амбаре. На что крестьянин воскликнул: «Неужели ты не пойдешь и не посмотришь, а вдруг я унесу больше, чем прошу?» «Больше, чем тебе требуется, ты не унесешь, а вернешь столько, сколько сможешь», — ответил ему Спиридон Тримифунтский.

В 325 году в Никее по распоряжению императора Константина состоялся Первый Вселенский собор, на котором собрались епископы из Азии, Африки и Европы. Вместе со святителем Николаем Мирликийским присутствовал на соборе и святитель Спиридон. Он в частности вступил в спор с одним из философов, приглашенных императором и переметнувшимся на сторону еретика Ария. Как говорит житие, святой не пытался ничего доказать искусному софисту и обезоружил его пламенным исповеданием веры. Святой Спиридон сказал: «Един Бог! Он, сотворив небо и землю, а из земли человека, создал все видимое и невидимое Словом и Святым Духом. Сын Божий и есть Слово, которому мы поклоняемся и веруем, что Христос ради нашего спасения родился от Девы. Он одной сущности с Отцом и имеет с Ним равную власть и достоинство. Поэтому Их должно почитать наравне. Сын Божий крестом и смертью освободил нас от древнего осуждения, а Своим воскресением даровал нам вечную жизнь. Христос, как мы ожидаем, придет вновь и будет Судьей всех наших дел и слов. Веруешь ли ты в это, философ?» Философ не мог ничего возразить, но, как говорит житие, постиг глубину собственного заблуждения, покаялся и уж сам обличил Ария.

Спиридон прославился многими чудесами. Он исцелил тяжко болящего императора Констанция, по его молитвам воскресли утонувший младенец и его мать, скончавшаяся от потрясения. Его дом был всегда открыт для нуждающихся и странников, а сердце — для ищущих правды.

Святитель Николай, архиепископ Мирликийский, чудотворец.

19 декабря

Святой Николай Чудотворец (Никола Угодник, также Святитель Николай — архиепископ Мир Ликийских) один из самых почитаемых святых в православном мире. Он прославился как великий Угодник Божий. Ему молятся верующие не только православной, но и католической и других церквей.

Святой Николай Чудотворец (Никола Угодник, также Святитель Николай — архиепископ Мир Ликийских) один из самых почитаемых святых в православном мире. Он прославился как великий Угодник Божий. Ему молятся верующие не только православной, но и католической и других церквей.

Из жития святого известно, что Николай Чудотворец родился 11 августа (29 июля по старому стилю) во второй половине III века (около 270 года) в городе Патары, Ликийской области (греческая колония Римской империи). Его родители были благочестивыми христианами из благородного рода. До глубокой старости они не имели детей и просили в молитвах ко Господу о даровании сына, обещая посвятить его служению Богу. Молитва их была услышана и на свет появился младенец, которому дали имя — Николай (греч. «побеждающий народ»).

Уже в первые дни своего младенчества будущий Чудотворец показал, что он предназначен на особое служение Господу. Сохранилось предание, что во время крещения, когда обряд был очень длительным, он, никем не поддерживаемый, простоял в купели три часа. С детских лет Николай преуспевал в изучении Писания, молился, соблюдал пост и читал божественные книги.

Дядя его, епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его во чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим помощником. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно трудясь, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к людям, приходя на помощь нуждающимся.

Однажды, узнав о нищете одного жителя города, святой Николай спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние, чтобы извлечь средства, необходимые для их приданого. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели.

Однажды святитель Николай отправился в Палестину. В пути на корабле он проявил дар глубокого чудотворения: силой своей молитвы усмирил сильную бурю. Здесь же на корабле он совершил великое чудо, воскресив матроса, который упал с мачты на палубу и разбился насмерть. В пути корабль часто приставал к берегу. Николай Чудотворец везде приложил заботы к врачеванию недугов местных жителей: одних исцелил от болезней, из других изгнал злых духов, иным подал утешение в скорбях.

По воле Господа святой Николай был избран архиепископом Мир Ликийских. Это произошло после того, как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в видении был указан избранник Божий. Это был Николай Чудотворец. Получив архиерейский сан, святитель остался тем же великим подвижником, являя собой образ кротости, незлобия и любви к людям.

Но приближались дни испытаний. Церковь Христова подверглась гонениям императора Диоклетиана (285—30 гг.).

Святитель Николай в эти трудные дни поддерживал в вере свою паству, громко и открыто проповедуя имя Божие, за что был заключен в темницу, где не переставал укреплять веру среди заключенных и утверждал их в крепком исповедании Господа, чтобы они были готовы пострадать за Христа.

Преемник Диоклетиана Галерий прекратил гонения. Святитель Николай, по выходе из темницы, снова занял Мирликийскую кафедру и с еще большей ревностью отдался исполнению своих высоких обязанностей. Он прославился особенно ревностью по искоренению язычества и ересей.

Желая водворить в стаде Христовом мир, потрясенный ересью Ариева лжеучения, равноапостольный император Константин созвал Первый Вселенский Собор 325 года в Никее, где под председательством императора собрались триста восемнадцать архиереев; здесь было подвергнуто осуждению учение Ария и его последователей. Особенно подвизались на этом Соборе святитель Афанасий Александрийский и святитель Николай.

По возвращении с Собора святитель Николай продолжал свою благотворную пастырскую деятельность по устройству Церкви Христовой: утверждал в вере христиан, обращал к истинной вере язычников и вразумлял еретиков, спасая тем их от гибели.

При жизни святой Николай совершал много добродетелей. Из них наибольшую славу святителю доставило избавление от смерти трёх мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осуждённых. Градоначальник, обличенный Николаем Чудотворцем в неправде, раскаялся и просил о прощении.

Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах. По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода.

О полезное и прекрасное промышление о человеческих душах усердного хранителя чистоты Николая! С какой готовностью откликался святейший епископ на призывы гибнущих людей и как своей благодетельной рукой не только спасал их от меча или морской стихии, но и извлекал из погибельной пучины греха!

Каждый, кто встречал досточудного иерарха, едва взглянув на него, становился лучше, а душа человека, отягощенного страданиями или печалью, обретала утешение. Если же иноверцам случалось увидеть святителя Николая, то и они вступали на путь спасения.

Предивный угодник Христов дожил до глубокой старости. Но пришло время, когда и он после непродолжительной болезни должен был подчиниться общему закону естества. Святитель с молитвой на устах, мирно отошел в сопровождении небесных ангелов в вечную жизнь ко Господу. На его погребение в Миры из всех городов Ликийской области собрались епископы, клирики, иноки и множество народа. Честное тело праведного иерарха было положено в построенной им соборной церкви. От святых мощей угодника Божьего совершалось множество чудес. Они источали благовонное многоцелебное миро, которым помазывались больные и получали исцеление от телесных и душевных недугов.

Подающий нетленное богатство Николай по милости Божьей не оставил нас и поныне. Обращаются ли к его иконе, поминают ли в молитве, просто ли призывают – святой везде успевает, выручая людей, попавших в беду, избавляя их от болезней и напастей. Он всюду чудотворит, чтобы всех обращающихся к нему спасти.

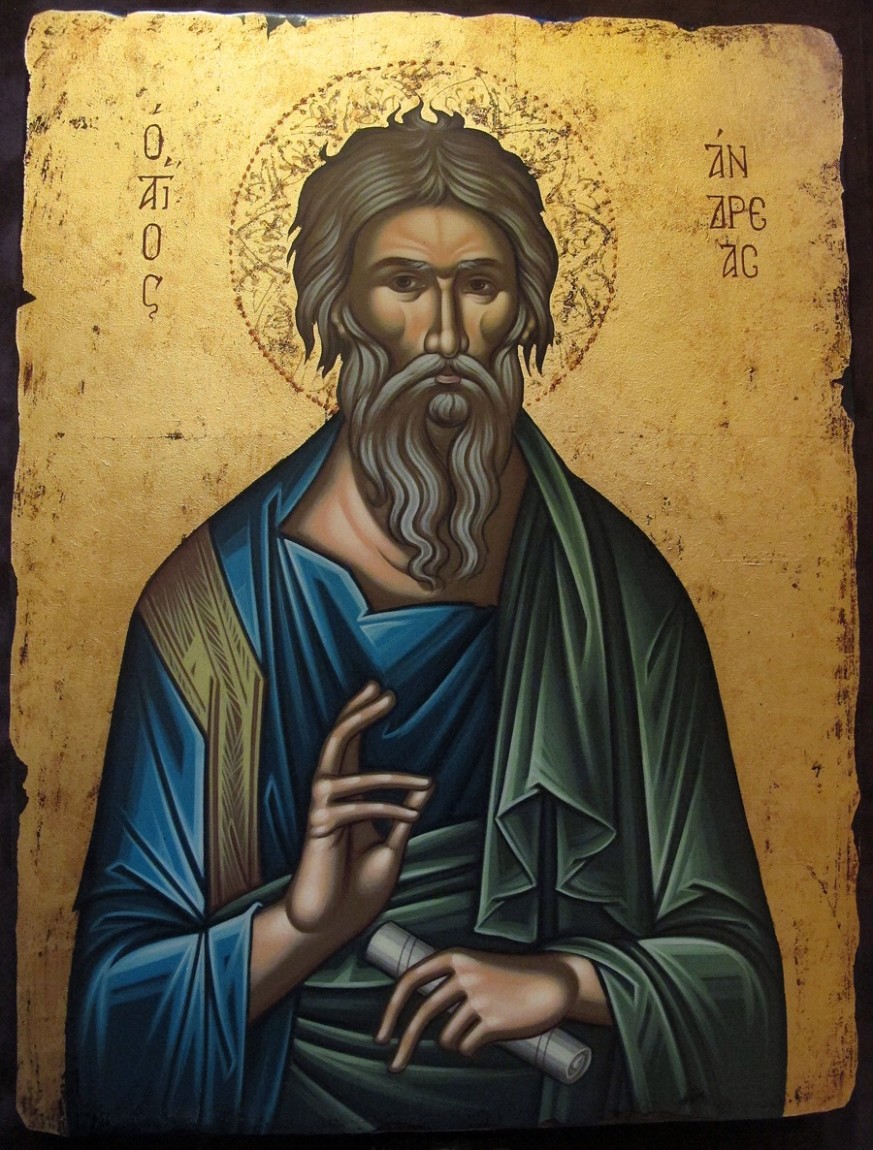

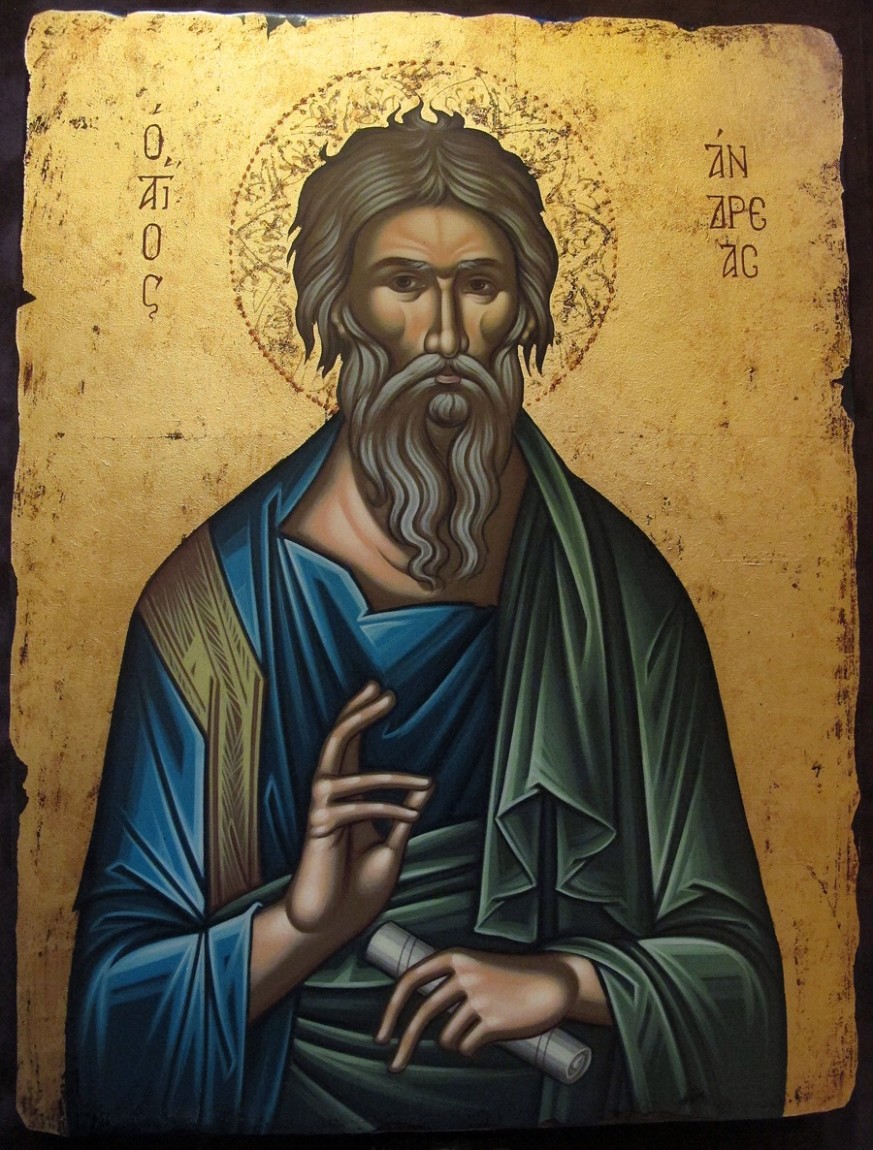

Апостол Андрей Первозванный – 13 декабря

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата – святого апостола Петра (Ин.1:35-42). С юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел глас святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн Креститель сам направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата – святого апостола Петра (Ин.1:35-42). С юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел глас святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал его ближайшим учеником. Святой Иоанн Креститель сам направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.

После Сошествия Святого Духа на апостолов святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим для проповеди и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает мать – Церковь Константинопольскую с ее дочерью – Русской Церковью.

На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили камнями, но, оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола Господь совершал чудеса. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские Церкви, которым он ставил епископов и священство. Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры.

Многие чудеса Господь явил через ученика Своего в городе Патры. Недужные исцелялись, слепые прозревали. По молитве апостола выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского, и его брат Стратоклий. Совершённые апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной верой почти всех граждан города Патры. Немного оставалось язычников в Патрах, среди них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей не раз обращался к нему со словами Благовестия. Но даже чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на кресте, который прославлял апостол. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и с молитвой ко Господу сам взошел на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу († 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело апостола и с честью погребла его.

Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла – апостола Тимофея.

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение»

(10 декабря)

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) – благословляющий Божественный Младенец – Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов. В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с распростертыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это изображение относится к IV веку. Кроме того, известен древний византийский образ Богоматери «Никопеи», VI века, где Пресвятая Богородица изображена сидящею на троне и держащею обеими руками перед собой овальный щит с образом Спаса-Эммануила. Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI – XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ Новгородский Иоанн дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, – враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ Иоанн тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь. Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании иконе в России, написал на этот праздник два канона. На некоторых Новгородских иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее был выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского монастыря.

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря

По сохраненным Преданием рассказам, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.

По сохраненным Преданием рассказам, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Но в церковном Предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.

22 ноября престольный праздник нашего Храма

Иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница» — древний чудотворный образ, находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит время ее написания к Х веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита.

Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница» — древний чудотворный образ, находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит время ее написания к Х веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита.

Предание об иконе «Скоропослушница»

«Пред братскою трапезою на стене в незапамятных временах написан образ Пресвятыя Богородицы. Достойные полного вероятия отцы относили и прежде, и мы ныне относим, согласно их отзывам, изображение этой иконы ко временам святого Неофита, основателя сей обители. По историческому счислению времени от святого Неофита даже до нас протекло уже не менее 840 лет, потому что святой Неофит жил в XI веке.

Самый вид этой иконы оправдывает сказание святых отцов, что она так отдалена от нас своим происхождением и что действительно чудотворна. Краски на ней хотя и потеряли свой колорит, но не столь много, как бы того можно ожидать, судя по глубокой древности иконы. Из этого некоторым образом можно убедиться, что Божественный Промысл сохранил сию святую икону неврежденною в продолжение стольких лет для того именно, чтобы она впоследствии источала чудеса и исцеления во славу Божию. Первый опыт чудодейственной силы явила она на трапезаре этой обители следующим образом.

Пред сею чудотворною иконою были двери, которыми отцы обыкновенно входили в трапезу, а между тем трапезарь по своей должности не только днем, а и ночью иногда хаживал мимо этой иконы с возжженною лучиною. Так, однажды, в 1664 году от Рождества Христова, трапезарь по имени Нил, проходя по обыкновению мимо этой иконы с пылающим факелом, услышал от нее следующие слова:

— На будущее время не приближайся сюда с зажженною лучиною и не копти Моего образа.

Нил поначалу испугался человеческого голоса в необыкновенное время, и притом тогда, как никого в трапезе не было, кроме только него одного; впрочем, относя это к кому-нибудь из своей братии, не обратил внимания на слова, а спокойно удалился в свою келлию и по прежнему ходил мимо иконы, имея часто в руках зажженную лучину. По прошествии немалого времени от того дня, когда в первый раз послышался голос от иконы, Нил услышал снова следующие слова:

— Монах, недостойный этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?

И при этих словах несчастный трапезарь ослеп. Тогда только он припомнил в первый раз слышанный им голос и искренно исповедал свой грех, признавая себя достойным такого наказания за невнимательность свою к словам Пресвятыя Девы Богородицы. Таким образом, страдая глазною болью при совершенной утрате зрения, Нил остался пред иконою до следующего дня; братия нашла его лежащим навзничь.

Тогда же он рассказал случившееся с ним, и устрашенные иноки благоговейно и с трепетом пали пред чудотворною иконою и затеплили пред нею неугасимую лампаду. Между тем положили за правило вновь избранному трапезарю, чтобы он каждый вечер возжигал фимиам пред святой иконою и кадил пред нею. А Нил со своей стороны решился не прежде уйти оттуда в свою келлию, как получит прощение в своем согрешении и исцеление от постигшей его слепоты.

День и ночь он молился и плакал пред ликом Божественной Марии, Матери Господа нашего, со слезами искреннего раскаяния испрашивал себе прощения в невнимательности к Ее гласу и исцеления, и Она, как благая Предстательница кающихся, не презрела молившегося слепца. В один из дней, когда он молился и плакал пред святой иконою, вдруг услышал следующий голос:

— Нил! Услышана твоя молитва, ты прощен, и зрение снова дается очам твоим. Когда получишь ты эту милость от Меня, возвести братии, что Я ихпокров, промышление и защита их обители, посвященной Архангелам. Пусть каждый обращается ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого: всем буду предстательство, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим ради Моего ходатайства пред Ним, так что с этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею (Горуоитгтрсоод), потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений;

Вслед за этими словами Нил прозрел. Слух о таком чудесном событии быстро разнесся по Святой Горе, и монашествующие начали с тех пор стекаться, и стекаются поныне, в эту обитель для поклонения чудотворному образу Божией Матери и для испрошения от Нее всякого блага. Между тем, по общему совету, братия тогда же заключили вход в трапезу, и, великолепно украсивши сию святую икону, с правой ее стороны устроили прекрасный храм во имя Пресвятой Богородицы Скоропослушницы.

С тем вместе избрали и поныне избирают одного из иеромонахов в так называемого просмонария, то есть бессменного, который более других отцов благочестив и опытен, с тем, дабы, пребывая там в служении этой чудодействующей иконе, каждый день возносил умилительные песни пред нею. В вечер же среды и пятка по окончании вечерни он постоянно творит обычное благословение внутри великого и главного святого храма, с великим благочинием после того исходят все отцы и братия с настоятелем к святой иконе и поют пред нею умилительный канон — параклис Божией Матери, с молитвою за всех православных христиан и о мире всего мира.

А по окончании канона отцы благоговейно поклоняются чудотворному образу и с любовию прикладываются к нему. На этом же просмонарии лежит обязанность наблюдать за чистотою этого святого храма Богоматери, в каждую неделю дважды совершать в нем Божественную литургию и неусыпно смотреть за неугасимыми лампадами, висящими пред святой иконою чудодействующей Скоропослушницы. Всех неугасимых пред нею лампад есть до двадцати, и все они приложены некоторыми из христиан в память чудот-ворений, которых были или прежде удостоены, или ныне удостоиваются получить благодатию Божиею и ходатайством Царицы Небесной, Скоропослушной молитвенницы о нас». Такова история Дохиарской Богоматерней иконы!..

http://www.isihazm.ru/?id=384&iid=249

На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от падучей болезни и беснования.

В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница».

В Россию списки с иконы в большом числе стали поступать с Афона в XIX веке. Они всюду пользовались большой любовью и почитанием, многие прославились чудесами — особенно исцелениями от падучей и беснования. Списков существовало много, но ниже перечислены лишь наиболее известные из них.

В Афонской часовне в честь святого великомученика Пантелеимона у Владимирских ворот Китай-города (Москва).

Елеонский список в правом приделе Спасо-Вознесенского храма Елеонской женской обители в Иерусалиме.

Невская Скоропослушница – Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.

В храме Архангела Гавриила Антиохийского патриаршего подворья (Москва).

Видео фильм об Иконе Божией Матери «Скоропослушница» от телеканала «Союз» — https://yandex.ru/video/preview/10250548764783857342

Димитриевская родительская суббота

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского был установлен после кровопролитной битвы на Куликовом поле, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году. Сначала в этот день молились об упокоении именно тех, ценой чьих жизней была одержана победа. Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан.

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского был установлен после кровопролитной битвы на Куликовом поле, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году. Сначала в этот день молились об упокоении именно тех, ценой чьих жизней была одержана победа. Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан.

Как и в другие родительские субботы, утром совершаются заупокойная Литургия и панихида. Накануне вечером служится Великая панихида – Парастас. Перевод этого слова с греческого – «предстояние», «ходатайство» – отражает смысл и значение родительских суббот для верующих. Люди, чей земной путь закончился, уже не могут исправить своих ошибок и покаяться в своих грехах, но живые могут просить у Господа милости для них. Ежедневно христиане молятся за умерших близких, а 7 раз в году вся Русская Православная Церковь обращается к Богу, предстательствуя за всех своих умерших чад.

Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в году.

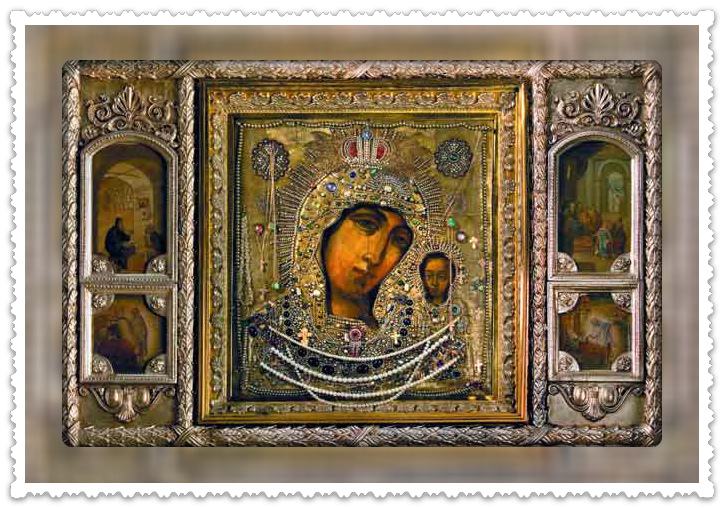

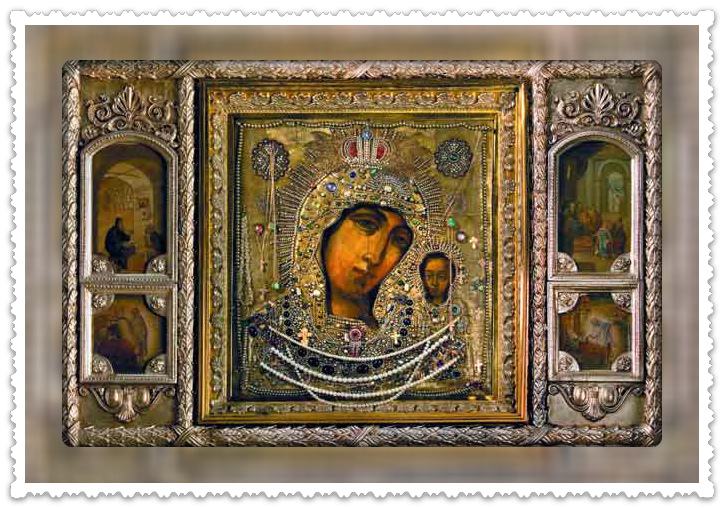

4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Матери

Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», было установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего Патриарха Гермогена русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», было установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву Святейшего Патриарха Гермогена русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Зная, что бедствие попущено за грехи, участники ополчения наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы.

Воодушевленные известием Русские войска 22 октября 1612 года взяли приступом Китай-город, практически полностью был установив контроль над Москвой (поляки заперлись в Кремле и сдались через месяц на милость победителя). В память этого события и установлено празднование Казанской иконе Божией Матери.

Напомним, что икона Божией Матери была явлена в 1579 году в Казани, незадолго перед этим (в 1552 году) завоеванной Царем Иоанном Грозным столице Казанского ханства. Обретение иконы происходило при непосредственном участии священномученика Гермогена, Патриарха Московского и всея России (1606-12), в то время приходского священника, который составил тропарь иконе «Заступнице усердная». Он благословил ополчение Минина и Пожарского взять себе в Покровительницы икону Казанской Божией Матери, которая и находилась в стане их войска.

Преподобный Амвросий Оптинский — 22 октября

Амвросий Оптинский, в миру Александр Михайлович Гренков, [23 ноября (5 декабря) 1812, с. Большая Липовица, Тамбовская губерния — 10 (22) октября 1891, Шамординская Казанская пустынь, Перемышльский уезд Калужской губернии], преподобный, иеросхимонах, старец, духовный писатель.

Амвросий Оптинский, в миру Александр Михайлович Гренков, [23 ноября (5 декабря) 1812, с. Большая Липовица, Тамбовская губерния — 10 (22) октября 1891, Шамординская Казанская пустынь, Перемышльский уезд Калужской губернии], преподобный, иеросхимонах, старец, духовный писатель.

Родился в семье пономаря Михаила Федоровича Гренкова и жены его Марфы Николаевны. При крещении дано имя Александр в честь святого благоверного князя Александра Невского. Шестой из восьмерых детей, воспитывался в строгой церковной атмосфере: учился грамоте по часослову и псалтири, вместе с отцом пел и читал на клиросе. В 12 лет Александра отдали в Тамбовское духовное училище. По окончании его в 1830 году как первый ученик, он был принят на казенный счет в Тамбовскую духовную семинарию и в июле 1836 года успешно ее окончил. Полтора года был учителем в помещичьей семье, в 1838 году занял место наставника Липецкого духовного училища. Еще во время учебы в семинарии Александр опасно заболел и дал обет постричься в монахи, но по выздоровлении откладывал его исполнение. По совету известного в Тамбовской епархии подвижника о. Иллариона Александр отправился в Свято-Введенскую Оптину Пустынь. Осенью 1839 года он прибыл в обитель. Старец схиархимандрит Лев благословил Александра жить на монастырском гостином дворе. В апреле 1840 года последовал указ Калужской духовной консистории об определении А.М. Гренкова в число братии. В монастыре он был некоторое время келейником старца Льва и чтецом. В ноябре 1840 года переведен в скит под начало старца Макария. Александр стал его келейником после кончины старца Льва. Осенью 1842 года был пострижен в мантию и наречен Амвросием во имя святителя Амвросия, епископа Медиоланского. В 1843 году рукоположен в иеродиаконы, в 1845 — в иеромонахи. В декабре этого же года тяжело заболел и по-настоящему поправиться уже не смог. В 1846 по болезни вышел за штат. После кончины старца Макария в 1860 году Амвросий стал его достойным преемником. Он принимал ежедневно множество паломников, отвечал на десятки писем. Духовные дарования старца привлекали к нему тысячи людей. Его посещали Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев, Л.Н. Толстой. Своим духовным детям о. Амвросий посылал письма к праздникам, а также ответы на вопросы о вере и о жизни. Они печатались в журнале «Душеполезное чтение», а также издавались отдельно. Некоторые письма не лишены элементов публицистики. Отцу Амвросию посвящена обширная мемуарная литература, в которой запечатлен облик проницательного знатока человеческой души, ласкового и мудрого наставника.

В последние годы жизни старца поблизости от Оптиной Пустыни в деревне Шамордино была устроена по его благословению женская Казанская обитель. Там старец скончался. В июне 1988 года на поместном соборе Русской Православной церкви старец Амвросий Оптинский был причислен к лику святых.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 14 октября

Основанием для праздника послужило константинопольское чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого.

Основанием для праздника послужило константинопольское чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого.

В житии рассказывается, что когда святой Андрей вместе с Епифанием, учеником святого, молились в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод храма, и святой Андрей увидел Пресвятую Деву, окруженную множеством ангелов и святых. Она молилась и простирала над богомольцами храма омофор. «Видишь ли ты Царицу всех?» — спросил Андрей ученика, не веря своим глазам. «Вижу, отче святый, и ужасаюсь», — ответил Епифаний.

Первым автором жития был священник храма Святой Софии Константинопольской, духовник святого Андрея и его ученика Епифания. Подлинник жития до нас не дошел, а поздние списки и переводы противоречат друг другу. Так, в некоторых говорится о нападении сарацин (арабов) на Константинополь в 910 году, в других видение св. Андрея ни с какими нападениями врагов не связано, в третьих рассказывается о нападении неназванных по имени «врагов» и действие переносится в 911 год. Это совершенно обычное дело – средневековый переписчик часто изменял текст по своему усмотрению, считал своим долгом дополнить содержание тем, что слышал или читал, если, конечно, работал не со Священным Писанием.

Что же происходило в 910 – 911 годах в Ромейской (Византийской) Империи? На престоле второй император Македонской династии Лев VI Философ, прозванный так за любовь к книжной мудрости, ничем особенно не выдающийся правитель: не полководец, не реформатор, не строитель. На патриаршем престоле – Евсевий, сменивший сурового и правильного Николая Мистика, отказавшего императору в благословении на четвертый брак. Дела в Империи идут не то, чтобы плохо, не то, чтобы хорошо. Арабский халифат распался и серьезной угрозы не представлял. Императоры до Льва VI даже отбирали у арабов потихоньку свои земли.

Иногда сарацины контратаковали и отбирали имперские земли, – в общем, шла затяжная вялотекущая война. Империя не слабела, но как-то топталась на перепутье: стратиоты – свободные крестьяне-ополченцы, основа армии – разорялись и теряли способность служить; катафракты – броненосная конница рыцарского типа – еще не стала решающей силой. Столичная аристократия прожигала жизнь – и свою, и чужую. Православная Церковь в это время проводит активную и мудрую миссионерскую деятельность в славянских землях, распространяет и Веру, и культуру.

Современному человеку трудно понять, чем была для остальной Европы византийская культура, не с чем сравнить. Грамотность на территории нынешних Франции или Германии была редким явлением даже среди знати (Карла Великого с трудом научили читать только в сорок лет!), настоящих городов почти не было, дороги и гигиена весьма условные. Восточные славяне, наши с вами предки, вообще были настоящими дикарями, «зверинским обычаем живяху». Приехавший в Ромейскую Империю гость из европейской глубинки всю оставшуюся жизнь не мог придти в себя от изумления. Чистые, ухоженные города с канализацией и водопроводом, сеть удобных и ровных дорог, почта, похожие на дворцы общественные бани, грамотное население и всесторонне образованная аристократия, словом все, что называется «цивилизация».

О событиях 910 – 911 годов рассказывают несколько византийских летописей, по-гречески «хронографов». Перед нами в деталях раскрывается жизнь Влахернского дворца, отношения императора и патриарха, придворные интриги, предательство некоторых царедворцев, перешедших на сторону арабов (одним из них был тот самый патриций Самон, что мучил св. Василия Нового), благочестие монахов… Нет только нападения врагов на Константинополь. Из крупных военных операций этих лет можно отметить только неудачную попытку византийской армии выбить арабов с Крита и из Сирии.

Все-таки было одно событие, которое могло вызвать тревогу в городе и дворце. Где-то около этого времени в Константинополь прибыло посольство из Киева от правителя Олега («Вещего»), незадолго перед тем совершившего дерзкий грабительский набег на Империю. Свирепые викинги Олега и ведомые ими славяне, опустошительные нашествия которых крепко отметились в памяти греков, были гораздо страшнее относительно цивилизованных арабов.

В 911 году мирный договор между Русью и Византией был подписан. Мы не знаем, какие события сопровождали переговоры и подписание, но не исключено, что именно общая тревога греков и послужила причиной явления Божией Матери, из которого следовало, что Она предстательствует перед Господом за греческое православное царство.

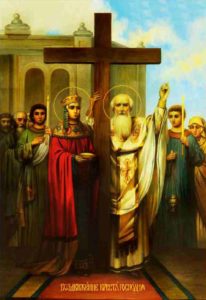

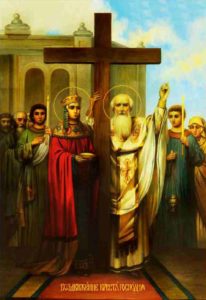

Воздвижение Креста Господня (27 сентября)

Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, обрела святая равноапостольная царица Елена, мать Константина Великого. С воцарением ее сына, царица Елена жила при дворе. Не вмешиваясь в политические дела, она посвящала оставшиеся годы своей жизни на укрепление христианской веры. Невозможно представить ничего печальнее и безотраднее того состояния, в котором последнее римское завоевание оставило Палестину.

Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, обрела святая равноапостольная царица Елена, мать Константина Великого. С воцарением ее сына, царица Елена жила при дворе. Не вмешиваясь в политические дела, она посвящала оставшиеся годы своей жизни на укрепление христианской веры. Невозможно представить ничего печальнее и безотраднее того состояния, в котором последнее римское завоевание оставило Палестину.

На развалинах города Давида был восстановлен новый город, украшенный языческими храмами и другими памятниками идолослужения. Алтарь Юпитера помещен был на том самом месте, где прежде стоял храм Соломона. Намеренно или случайно места, освященные рождением и смертью Спасителя, были осквернены капищами, посвященными гнусным мистериям. Над главными городскими воротами поставлено было изображение свиньи, дабы этою ненавистною израильтянам эмблемой заставить их еще более удаляться от своего священного города.

По прибытии в Иерусалим первым желанием императрицы было посетить место погребения Спасителя. “Пойдем, – сказала она, – пойдем почтить то место, где священные стопы Его перестали шествовать.” Но, к великому ее удивлению, никто не мог в точности указать это место. Уже с давнего времени язычники завалили пещеру, в которой погребен был Иисус Христос, дабы лишить ее почитания, какое оказывали ей христиане. Мало-помалу и сами христиане перестали посещать пещеру, дабы не оказать какого-либо почтения предметам идолослужения, намеренно поставленным язычниками на святом месте. Затем, вследствие совершившихся в Иерусалиме политических переворотов, пожаров и опустошений, самое расположение города намного изменилось.

Новое поколение, населявшее город, почти утратило предания о святых местах. От всеобщего забвения сохранилось только место рождения Спасителя – Вифлеемская пещера. Но Елена не отступила пред этими препятствиями. По ее приглашению, к ней собрались образованнейшие из христиан и иудеев, и в ее присутствии произвели топографическое исследование о месте страданий Иисуса Христа. Рассказывают, что в этом случае оказал большие услуги один иудей, наследовавший от своих предков тайну о святых христианских местах.

Едва только определено было место страдания Иисуса Христа, как сама Елена, во главе работников и воинов, поспешила на указанное место и велела его расчистить. Работа представляла большие затруднения; нужно было разрушить большое количество построек, возвышавшихся на холме голгофском и его окрестностях. Но Елена имела повеление от Константина не отступать ни пред какими затруднениями. Разрушали и дома, и храмы языческие, копали глубокие ямы, и притом заботились как можно дальше уносить выкопанные материалы, дабы очистить святое место от всего, что было сделано руками язычников. Святая Елена побуждала всех к труду горячими словами. “Вот, – говорила она, – место сражения, но где же знамение победы? Я ищу этого знамения нашего спасения, и не нахожу его. Как! Я царствую, а крест моего Спасителя лежит в прахе!.. Как вы хотите, чтобы я считала себя спасенною, когда я не вижу знамения моего искупления?”

Наконец, чрезвычайные усилия святой Елены Господь благословил полным успехом: под развалинами капища Венеры открыта была пещера святого гроба и, по свидетельству всех историков, (кроме Евсевия), найдены три деревянных креста, сохранившихся совершенно невредимыми. Никто не сомневался, что эти кресты были орудиями казни Иисуса Христа и двух разбойников, с Ним распятых. Затруднение состояло только в том, каким образом узнать на котором из трех крестов пострадал Богочеловек.

К месту, где лежали кресты, принесена была женщина, одержимая неисцелимою болезнью; достали из пещеры три найденные креста. Епископ Иерусалимский Макарий, императрица Елена и все присутствующие пали на колени, прося Господа указать им древо спасения. Затем на больную по очереди были положены два креста, но безуспешно. Но едва только третий крест коснулся членов умирающей, как она открыла глаза, встала на ноги и начала ходить, прославляя Господа.

Едва только Господь силою чуда засвидетельствовал истинный крест Христов, как святая Елена, с сердцем, исполненным радости и одновременно страха, поспешила приблизиться к священному древу. Она желала, но вместе с тем считала себя недостойною прикоснуться и облобызать столь великую святыню. С чувствами глубочайшего благоговения преклонилась она пред крестом Христовым.

До отъезда из Палестины царица очень деятельно занялась сооружением церкви Воскресения и Креста Христова, которую решили воздвигнуть над святою гробницею. Кроме этого храма, Елена начала строить еще другие два: над пещерою Вифлеемской, где родился Спаситель, и на горе Елеонской – откуда Он вознесся на небо.

Среди всеобщего торжества, окруженная любовью и уважением всех христиан, Елена почувствовала приближение смерти и скончалась, имея от рождения около 80 лет. Она умерла в начале 328 года на руках своего сына и внука Констанция; она увещевала управлять вверенными ему Богом народами справедливо, делать добро, не превозноситься, а служить Господу со страхом и трепетом.

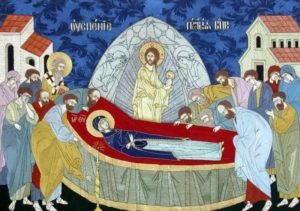

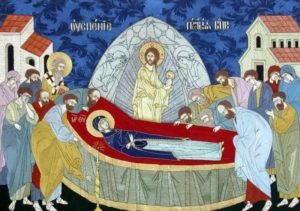

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 21 СЕНТЯБРЯ

Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспоет Твоего Пречистаго Рождества! — такими радостными песнопениями, возлюбленные во Христе братия и сестры, все концы христианского мира воспевают и прославляют Пречистую Деву Марию, удостоившуюся вместить в Себя Невместимого и стать Матерью Бога Всевышнего и тем самым содействовать нашему спасению. Когда лукавому змию-искусителю удалось прельстить первых людей и тем разрушить их райское блаженство, когда смерть сделалась уделом всего человечества, тогда Всемилостивый Бог благоволил в погибающее человечество посеять новое семя жизни и спасения. В слове осуждения змию-искусителю Господь сказал: вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем тоя. Той твою сотрет главу (Быт. 3, 15). И с этого момента премудрость Божия начинает устроять спасение человеческого рода, приготовляя и Жену, Которая могла бы вместить Невместимого.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Согласно существующему Преданию, место, где произошло Рождество Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской Православной Церкви получила распространение версия, которой придерживался святитель Димитрий Ростовский: о том, что родители Девы Марии жили в Назарете и там-то она и родилась.

В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны, которых Господь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна – из священнического рода. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии.

Иоаким был особенно огорчен своим бесчадием и однажды, принося свой дар Богу, он услышал от некого Рувима жесткий укор: “Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!” От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, тоже восскорбела и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел Господень и сказал: “Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария.”

Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: “Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь!”

Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: “Бог милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь свою жену.”

Святой Иоаким немедля отравился в Иерусалим, взяв с собой дары как для жертвы Богу, так и для священников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену Анну, как предсказал Ангел, и они рассказали друг другу все, возвещенное им, и, проведя еще некоторое время в Иерусалиме возвратились домой, в Назарет. По прошествии положенного срока чревоношения праведная Анна родила дочь, Которую назвала Марией, как повелел ей Ангел.

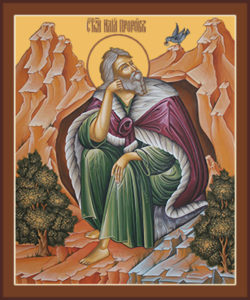

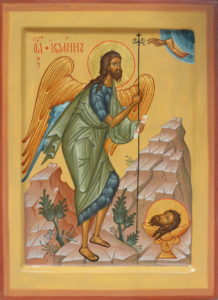

Усекновение главы Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября

День мученической смерти святого Иоанна Предтечи вспоминается Святой Русской Православной Церковью 11 сентября (29 августа ст. ст.) и называется днем Усекновения главы Иоанна Предтечи. В этот день положен строгий пост. Святая Церковь чтит Иоанна Предтечи выше всех святых после Богоматери.

День мученической смерти святого Иоанна Предтечи вспоминается Святой Русской Православной Церковью 11 сентября (29 августа ст. ст.) и называется днем Усекновения главы Иоанна Предтечи. В этот день положен строгий пост. Святая Церковь чтит Иоанна Предтечи выше всех святых после Богоматери.

После крещения Иисуса Христа Иоанн продолжал учить и крестить народ,проповедуя приближение Царства Божия и призывая всех к покаянию. Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь мученической смертью.

В то время правителем Галилеи был Ирод Антипа. Этот царь галилейский был сыном того Ирода Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев. Ирод Антипа взял в жены Иродиаду, жену своего брата Филиппа, при его жизни. Иоанн обличал за это Ирода и тем возбудил против себя злобу Иродиады. Она просила Ирода, чтобы он убил Иоанна. Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна великим пророком и боялся народа, но в угоду ей посадил его в темницу. Иродиада же не успокоилась на этом, тем более что ее раздражало расположение Ирода к Иоанну. Ирод с удовольствием слушал наставленияИоанна и во многом поступал по словам его.